Какой была крепость в древнерусское время и период Смуты. «ГИ» решили выяснить, какой была первая крепость, что из себя представляли древнейшие укрепления, как назывались башни, о каких тайниках и подземных ходах сегодня доподлинно известно, и какие осады выдерживали стены средневекового Курска? За ответом на эти вопросы обратились к научным работам археологов и историков.

Первая курская крепость

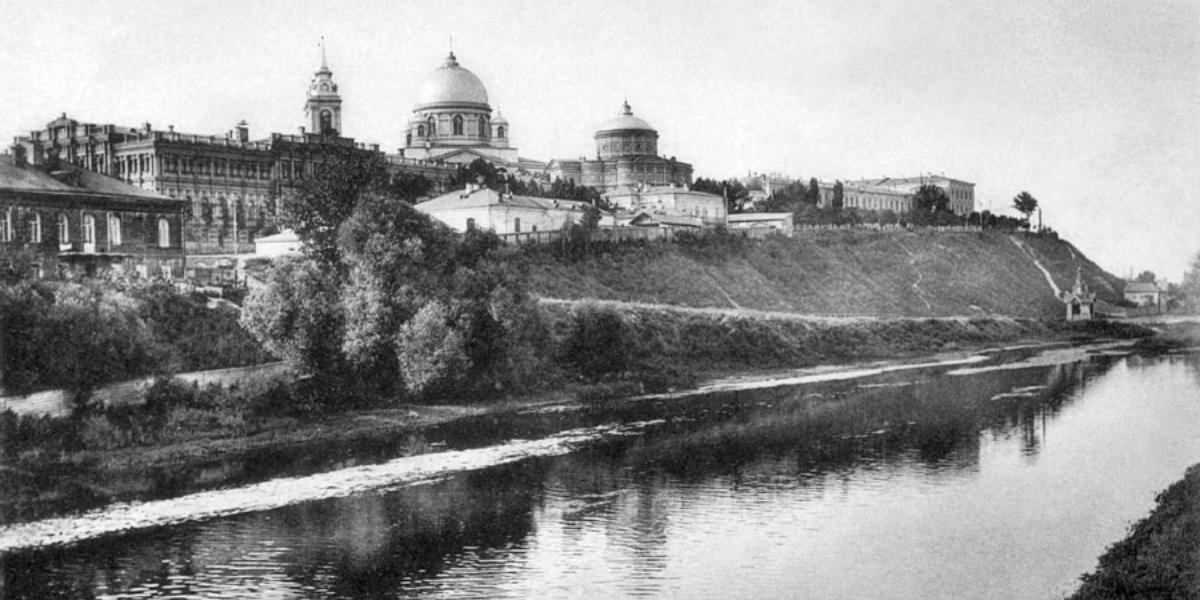

Вообще, предки для города выбрали место, отлично защищенное самой природой. С одной стороны – река Тускарь и неприступный склон, с другой – Кур с широкой поймой с крутым берегом, с третьей – огромный овраг-ров, частично засыпанный только в XVIII веке. Он находился там, где сегодня пустырь на полугоре и улица Дзержинского, а далее шел между Знаменским собором и Красной площадью к современной улице Сонина. Во времена же существования крепости его глубина достигала 30 метров, а ширина – почти 40! Преодолеть такую преграду было непросто, к тому же местные жители «подрезали» его края, сделав склоны еще более обрывистыми. Нелегко было их пересечь врагам, а ведь были еще крепостные стены. Археологи выяснили, что в древнерусское время это были бревенчатые клети, установленные на предварительно выровненной поверхности и заполненные грунтом.

Древние укрепления по мере необходимости обновлялись защитниками города, а когда они приходили в полную негодность или из-за времени, или из-за разрушения врагами, на их месте возводились новые.

Кстати, на вопрос о том, сколько раз неприятель брал крепость и брал ли вообще, ученые отвечают с осторожностью. Говорят, что о таких событиях не известно.

– В письменных источниках Курск до конца XVI века, когда была возобновлена крепость, упоминается 36 раз. И ни в одном из них не говорится об уничтожении города. Военные события, связанные с осадой, штурмом, разгромом Курска, в летописях отсутствуют. Это относится и к монгольскому времени. В летописи под 1275 годом есть упоминание о том, что когда монгольские войска возвращались из похода на Литву, они разорили окрестности, но не уничтожили сам город, – рассказал кандидат исторических наук Александр Зорин.

Во время археологических раскопок на месте строительства колокольни Знаменского собора был обнаружен достаточно мощный углистый слой, свидетельствовавший о большом пожаре в крепости, но с каким именно событием он связан, пока определить трудно, добавил ученый.

Крепость в годы Смуты

Новые укрепления города состояли из большого и малого острогов. Последний занимал место древней крепости, а также ту часть холма, которая располагается чуть ниже и примыкала к обрыву над поймой Кура. Здесь сейчас находятся здания бывшей мужской классической гимназии и Свиридовского центра (в прошлом – Дом офицеров).

Большой острог представлял собой укрепленное поселение в пределах современного парка имени 1 Мая и тянулось далее до кварталов между современными улицами Марата и Серафима Саровского. Здесь проживало основное население Курска того времени. По письменным источникам известно, что въезжали сюда через Георгиевские врата, названные, возможно, так по располагавшейся рядом церкви.

Что из себя представлял малый острог – самая укрепленная часть города конца XVI – начала XVII веков? Он располагался на мысу между Куром и Тускарем, был обнесен бревенчатым частоколом, имел несколько башен. В сохранившихся письменных источниках упоминаются Пятницкая, Меловая, Куровая и «безверхая» башни, протянувшийся к устью Кура «рукав» частокола, а также «Толкочеевские врата». Также известно, что в это время внутри малого острога сохранялась более ранняя линия укреплений – «старая городовая осыпь (вал)», на которой стояли стены срубной конструкции и проезжая башня. Во второй половине XVII века эта линия обороны уже не упоминается, поскольку стены сгорели во время пожара, а вал, вероятно, был срыт. Однако именно эти обветшавшие от времени старые стены помогли Курску пережить осаду 1612 года.

Коротко расскажем об этой знаменитой осаде, подробности которой известным нам из «Повести об граде Курске и иконе Знамения». На исходе Смутного времени, зимой 1612 года, когда собиралось с силами Земское ополчение Минина и Пожарского, польско-литовские войска внезапно подступили под стены Курска. Появление неприятеля оказалось неожиданным для жителей города. Враг быстро захватил и разгромил большой острог. Захватчики ворвались в него со стороны Георгиевских ворот и Божедомской слободы, которая находилась близ нынешнего женского Троицкого монастыря. Защитники города во главе с воеводой Юрием Игнатьевичем Татищевым укрылись за стенами малого острога. Однако даже для обороны только его стен у них не хватало людей. Тогда воевода принял решение оборонять только самую древнюю часть крепости, укрывшись за старым валом. Участок стен, тянувшийся к Меловой башне в устье Кура («рукав») был сожжен. Для укрепления обветшавших старых стен пришлось наспех разбирать стоявшие рядом деревянные постройки.

Событий во время этой осады было немало. Враги несколько раз предлагали гарнизону сдаться, угрожая в противном случае смертью всем, укрывшимся за стенами. Были попытки взять Курск приступом. Один штурм был произведен под покровом ночи со стороны Пятницких ворот. Защитники заранее разгадали планы неприятеля и предусмотрительно засыпали их наполовину землей. Также воевода приказал жителям соблюдать полную тишину, а с ворот при приближении неприятеля подать условный выстрел. Он должен был стать сигналом к мощному залпу со стен. Так все и произошло. Как только враг подобрался близко с тараном, по нему был нанесен удар. В ту ночь Курск выстоял.

Всего осада продолжалась четыре недели. Горожане изнывали без воды, используя для питья растопленный снег, но его не хватало. Ночные приступы постоянно повторялись и лишали защитников сна. Появились и предатели, несколько раз снабжавшие ценными сведениями неприятеля.

Стойкость и упорство курян в эти трудные дни поддерживали слухи о чудесных явлениях на крепостной стене, которые видели не только защитники, но и осаждавшие. Одни рассказывали, что видели Божью Матерь, обходившую стены, другие – женщину в светлых одеяниях в окружении шести мужей, говорили о появлении «светлообразного» юноши в белой одежде и на белом коне. Об этом подробно рассказывает все та же «Повесть о граде Курске».

В итоге город сдан не был, а неприятель, понеся потери, отступил от ветхой, но неприступной крепости. В честь спасения города его защитники дали обет построить новый храм в честь Богородицы. Так началась история Знаменского собора города Курска.

Восемь башен Курской крепости

В 1634-м Курск пережил еще одну осаду польско-литовских войск и вновь защитники и крепость выстояли. Спустя восемь лет после этого укрепления были капитально отремонтированы. Тогда по городовой осыпи был поставлен дубовый острог с восемью шатровыми башнями, из которых четыре были проезжими. Их названия тогда не упоминаются, но, вероятно, они были такими же, как и в 1652 году, когда подробное описание крепости было сделано в отписке воеводы Дмитрия Ивановича Плещеева. Он сообщает, что со стороны Московской дороги стояла Пятницкая проезжая башня с дозорной площадкой на вершине общей высотой около 6,5 метра. От нее шла стена к Тускарю, где находилась наугольная глухая башня в разное время известная как «Кривая» или «Красная» (высота около 6 метров). Вдоль обрыва над рекой стояли проезжая Пьяная (Веселая), глухая Тускарная и проезжая Виденеева башни. В устье Кура город защищала Меловая, затем стена тянулась по обрыву над поймой реки к глухой Куровой башне. Последней, самой высокой в крепости, была проезжая Никитская башня (около 8 метров) со смотровой площадкой наверху.

Мы рассказали о том, какой была крепость в древности и в первой половине XVII века, когда на ее долю выпало немало серьезных испытаний. Но на этом история курской цитадели не заканчивается. Подробнее расскажем в следующих выпусках.

На встрече с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Александр Хинштейн рассказал о крепости, когда-то существовавшей в самом центре города Курска.

– Все знают про Курскую битву, на которой был сломан хребет нацизму 81 год назад, но не так известно, что в XVII веке враги дважды не смогли взять город. Именно в этой исторической крепости на берегу Тускаря ковалась история страны… Курская крепость – само по себе название, которое характеризует вообще суть курской земли, суть курян. Потому что тысячу лет – это действительно крепость, защищающая страну, стоящая на пути врага… Восстановление исторического Курска – это маяк возрождения региона в целом, – отметил врио губернатора и предложил создать здесь культурно-духовно-просветительский центр.

– Хорошо. Так и сделаем, – согласился президент.

Инициативу поддержали различные организации. Так, федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) примет участие в создании православного музея в здании Братского корпуса Знаменского собора. Специалисты «ВЭБ.РФ» разработают мастер-план Курска к его 1000-летию, делая упор на преобразовании исторического центра. Проект «Единой России» «Историческая память» поможет отреставрировать исторические объекты в нашем городе, три из которых находятся на территории крепости.

– Все знают про Курскую битву, на которой был сломан хребет нацизму 81 год назад, но не так известно, что в XVII веке враги дважды не смогли взять город. Именно в этой исторической крепости на берегу Тускаря ковалась история страны… Курская крепость – само по себе название, которое характеризует вообще суть курской земли, суть курян. Потому что тысячу лет – это действительно крепость, защищающая страну, стоящая на пути врага… Восстановление исторического Курска – это маяк возрождения региона в целом, – отметил врио губернатора и предложил создать здесь культурно-духовно-просветительский центр.

– Хорошо. Так и сделаем, – согласился президент.

Инициативу поддержали различные организации. Так, федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) примет участие в создании православного музея в здании Братского корпуса Знаменского собора. Специалисты «ВЭБ.РФ» разработают мастер-план Курска к его 1000-летию, делая упор на преобразовании исторического центра. Проект «Единой России» «Историческая память» поможет отреставрировать исторические объекты в нашем городе, три из которых находятся на территории крепости.

Благодарим кандидата исторических наук, главного хранителя фондов Курского государственного областного музея археологии Александра Зорина за помощь в подготовке материала.

Фото с nash-ostrov.ru.

Фото с t.me/Hinshtein.

Фото с vk.com/public91647447.

Фото с t.me/Hinshtein.

- Комментарии

Загрузка комментариев...